Leipzig (1732-1736)

Le jeudi 12 juin 1732, j’étais allé le matin à 6 heures à la communion avec mes fils et quelques élèves dont j’appréciais particulièrement les qualités de sérieux et les dons pour la musique. Je me souviens que parmi eux, il y avait Krebs et Krause. Le pasteur Weiss nous fit comme c’était son habitude un commentaire admirable du texte d’un psaume, très beau et tout inspiré de foi divine. À la sortie, il nous dit :

– Savez-vous qu’ils sont à Borna, à quelques kilomètres d’ici ?

– Mais qui donc ?

– Les exilés de Salzbourg…

Et le dimanche suivant, ils étaient là, les exilés : dans l’église Saint Thomas, plus de 60 hommes avec leurs familles. On les avait placés au milieu de la nef, pour qu’ils puissent mieux entendre le sermon de notre bien aimé pasteur Christian Weise. Il y avait tellement de monde que tous ne pouvaient entrer. Beaucoup devaient essayer d'entendre le sermon depuis l’extérieur. Les mots que prononçait notre cher pasteur renforçaient la foi des exilés qui pleuraient d’émotion ; ceux de Leipzig, voyant cela, mêlaient leurs larmes à celles de ces proscrits, dans un divin partage de notre foi commune, celle de la religion prêchée par Martin Luther.

J’étais là dans l’église, auprès d’eux. Je fermai les yeux. Et je les vis marchant dans la campagne, exténués, suivis de leurs familles. Et j’entendis un chant qui s’élevait de leur âme : ce chant était une ardente prière. Dans leur humilité, ils suppliaient Dieu d’avoir pitié, pitié pour eux, pour leurs oppresseurs, pour tous les hommes. Pour prier, ils parlaient la langue de tous les chrétiens et leurs paroles étaient celles de la messe : « Seigneur ayez pitié ». J’entendis leur plainte suivie du silence de leur marche. Puis ils prièrent à nouveau et le chant de leur marche montait vers l’infini. Alors j’entendis en moi sourdre ce qui allait devenir le thème du chœur le plus long et le plus dense que j’aie jamais écrit. Dépouillé de tout choral, de toute référence au passé, c’était un chœur pour l’éternité. C’était le premier chœur de ma première messe.

Comme je l’ai dit, durant ce mois de Juin 1732, les événements se succédèrent très vite: la semaine suivante, Dieu permit qu’un nouvel enfant nous soit donné. C’était un garçon : Frédéric. Après le pauvre Henri, Frédéric était le second fils de notre maman : il devait lui donner plus tard bien des satisfactions.

À peine deux mois après, le Seigneur rappelait à lui notre petite fille de 2 ans. Le soir de l’enterrement, notre maman fondit en larmes et me dit :

– Mon pauvre Sébastien, ta femme ne te donne pas les enfants que tu mérites : sur les 9 enfants que tu m’as donné, trois seulement sont restés vivants et l’esprit de notre fils aîné Henri ne connaîtra jamais…

– Mais il est prodigieusement doué pour la musique…

– Tu sais bien que pour le reste, il ne pourra jamais vivre comme nous… Sébastien, je n’étais pas digne de devenir ta femme après celle que…

– Tu es fatiguée et tu dis des bêtises…

Je sentais notre maman fatiguée et au bord de l’épuisement. Elle n’était pas encore bien remise de son accouchement et de la mort de notre fille. Cela m’inquiétait d’autant plus que quelques jours plus tard je devais partir pour un lointain voyage à Kassel, à plus de 200 km, chez le prince-landgrave de Hesse : pour l’inauguration d’un splendide orgue à trois claviers fabriqué par un ami de Mülhausen. Tout à coup la solution me parut évidente : je ferais le voyage avec notre maman. Je convoquai dans le plus grand secret ma fille aînée ainsi que notre jeune cousin, fils du beau Jean-Louis de Meiningen, qui logeait chez nous à cette époque, et leur demandai de s’occuper de la maison pendant notre absence. Ils y consentirent volontiers. Puis je prévins mes trois aînés de leur faciliter la tâche.

Enfin j’allais voir notre maman et lui dis :

– Écoute moi bien, tu vas venir avec moi à Kassel.

Je n’eus pas à la convaincre. Tout à coup son visage s’illumina et elle se jeta dans mes bras. Elle voulut parler, mais je ne lui en laissai pas le temps…

Comme d’habitude, ce voyage fut une réussite. Je fus fort bien reçu : mes déplacements avec notre maman se faisaient en chaise à porteurs. J’obtins un succès peu ordinaire à l’orgue de l’église Saint Martin. Après le concert, je fus tellement louangé que j’avais l’impression d’être une sorte de diva comme la Bordoni ou comme les chanteurs castrats italiens ! Je jouai en présence du prince qui fut si content qu’il retira la bague qu’il avait au doigt pour me la donner.

Car, malgré le temps passé à la composition de tant de musiques d’église et malgré la charge que représentait mon poste de directeur de la musique, j’avais continué à pratiquer l’orgue dès les premiers jours de mon arrivée à Leipzig. Je jouai surtout à l’église Saint Paul de l’Université.

Cela m’était aussi indispensable que de manger ou de boire.

Cela m’était plus nécessaire que de parler ou d’écrire des mots.

C’est grâce à cette pratique permanente de l’orgue que je pouvais faire parvenir mes élèves ainsi que mon fils à un haut niveau de compétence. Enseigner par l’exemple, enseigner par l’exercice quotidien… c’était là le secret de mes succès avec mes élèves.

Le voyage de retour se passa dans la joie : notre petite maman chantait sans arrêt des airs que j’avais composé bien souvent en pensant à elle. Elle avait retrouvé sa joie insouciante.

La fin de l’année 1732 arriva. Pendant la période de l’Avent, début décembre, il n’y avait pas de musique. Ma grande messe (qui m’avait été commandée par la cour de Dresde) avait pris corps : elle ne ressemblait à aucune autre œuvre de moi. Elle comprendrait deux parties, selon la tradition de Luther : un Kyrie implorant la pitié du Seigneur et un Gloria célébrant sa gloire.

Le 1er Janvier de l’année nouvelle, une nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Notre Prince et Roi Auguste le Fort était arrivé à Leipzig. Tout le monde le croyait à Dresde : la veille encore des bruits alarmants sur son état de santé nous étaient parvenus (la poste du Roi mettait à peine 9 heures pour venir de Dresde). L’opération de sa jambe avait des conséquences très graves. Un hasard saisissant fit qu’au moment où je passai sur la Grand Place devant la maison Aper, il en sortait. Son corps désormais inerte étaient gonflé par les excès de sa vie. Je ne reconnus en lui que le regard inflexible. Nos yeux se croisèrent, je crus qu’il me reconnut et que son regard disait : « Je vous vois pour la dernière fois, faites de la belle musique en mémoire de moi. » Malgré son infirmité, il voulait marcher, comme avaient voulu marcher les expulsés, et son infirmité semblait dire : « Je marcherai, ayez pitié. »

Je fermai les yeux… Je revis la gloire qu’avait connu cet homme. Ma messe serait un chef d’œuvre, la porte ouverte sur toutes les musiques à venir… Quand je pense qu’on m’appelait déjà le vieux Bach !

Le roi resta quatre jours dans notre ville, comme s’il avait voulu lui montrer son attachement. Il voulut repartir à Dresde puis en Pologne : il semblait vouloir fuir la mort. Il mourut le 1er Février. Pour l’histoire, il resterait à jamais Auguste le Fort. Quelques jours plus tard, une cérémonie grandiose se déroula en l’église Saint Nicolas, toute drapée de noir. Les élèves du chœur que je dirigeai avaient revêtu un habit de deuil.

Février, mars, avril, mai, juin : près de 5 mois de deuil durant lesquels les femmes n’avaient droit de porter dans les cheveux qu’un nœud vert à l’exclusion de toute autre parure. Cinq mois durant lesquels il n’y avait plus de musique d’église. Cinq mois pendant lesquels je travaillai d’arrache-pied à ma messe immense, une messe telle qu’on n’en avait jamais entendue… Cinq mois pendant lesquels notre maman vit mourir notre petite Régine qui avait 6 ans : l’âge le plus terrible pour une enfant qui sait qu’elle va mourir et pour ceux qui la voient mourir. Heureusement le petit Frédéric se portait à merveille. Mais je ne voulais pas que la tristesse revienne dans le cœur de notre maman et donc de tous ceux qui vivaient sous notre toit. Je mis à contribution toute la famille pour recopier chacune des parties de ma messe en vue de son exécution devant le nouveau prince à Dresde. Malgré les pitreries de Bernard que j’avais beaucoup de mal à faire travailler, l’ambiance était studieuse mais la tension se lisait sur tous les visages. Je ne sais pourquoi mais je remarquai ce jour-là quelque chose qui depuis m’a toujours frappé. Comme je passai de l’un à l’autre pour voir comment avançait son travail de copie, il m’apparut combien la façon d’écrire les notes sur un papier traduisait la personnalité de chacun. Les tracés d’Emmanuel étaient bien réguliers : les barres au dessus des notes bien horizontales. Les tracés de notre maman étaient très appliqués, mais certaines barres ondulaient légèrement : je m’aperçus avec surprise que ces barres ressemblaient de plus en plus aux miennes. Les tracés de Guillaume, eux aussi, étaient comme les miens : rien qu’en en regardant les courbes, on avait déjà l’impression d’entendre quelque chose. Mais ils n’étaient pas assez réguliers.

– Guillaume !

– Oui, père

– Attention ! tes lignes ne sont pas droites…

– Mais père…

– À propos as-tu bien pensé à envoyer au conseil municipal de Dresde ta candidature au poste d’organiste de l’église Sainte Sophie ?

– Mais père, Petzold, l’ancien organiste vient à peine de mourir…

– Justement, c’est le moment, ces gens sont sans pitié ! Et je te vois au moins une dizaine de concurrents possibles.

– Je pensais que tu avais pris contact avec tes amis à Dresde et que…

– Mon fils, tous ces gens sont tellement retors ! Je sais que tu es le meilleur et le mieux placé mais il faut te remuer, mon fils

– Père… avant de t’en parler, j’ai fait un brouillon de lettre, je vais te le montrer si tu veux…

Guillaume revint avec une lettre

– Mais…Guillaume, ça ne va pas du tout…

Je remarquai que mes « copistes » s’étaient arrêtés de travailler et écoutaient bouche bée notre discussion. Cela ajouta à mon énervement.

– Allons, continuez, il n’y a pas de temps à perdre. Et toi, Guillaume, viens, nous allons rédiger cette lettre dans mon cabinet de travail, là-haut.

Dans l’escalier, je passai devant.

– Mais qu’est ce que tu trouves à redire à mon brouillon ?

– Ce n’est pas assez déférent et c’est trop long.

– Mais je ne vais tout de même pas supplier… D’ailleurs à l’université on m’apprend à…

– L’université, c’est très bien, pour le droit, les mathématiques ou la théologie mais ça ne t’apprend à rédiger des lettres de candidature. Heureusement d’ailleurs ! Regarde… tu ne dis rien de la mort de l’organiste et des autres concurrents.

– Mais je ne vais pas parler d’eux alors que je suis…

– Mais bien sûr que si, d’ailleurs…

– Écoute père, si cela te fait vraiment plaisir, écris-la, cette lettre !

Mon fils eut un étrange sourire fait de tendresse et de lassitude agacée que je ne compris pas sur le moment.

Je pris une belle feuille de papier, trempai la plume dans l’encrier et écrivis ceci :

"Vous très nobles et hautes splendeurs, la bonté et le soin fascinants que vous montrez à chacun de ceux qui réclament votre main secourable peuvent suffire à soutenir mon espérance ; en outre, vous magnifiques, très nobles et hautes splendeurs, votre générosité innée devrait m’obliger à croire que cette fois encore vous pourriez trouver quelque fondement à mon humble demande… "

– Père…

– Oui, mon fils…

– Tu ne crois pas que ces formules sont un peu trop pomp…

Mon fils ne connaissait pas encore les gens de cour et les notables. Il était excellent artiste mais il avait un peu la tête dans les nuages et je devais faire à sa place les démarches officielles. Une fois cette lettre finie, je la lui fis signer et j’en rédigeai une autre, qu’il signa aussi, pour le conseiller des Appellations Schröter à Dresde. Je mis sur l’enveloppe l’adresse en français : je connaissais la prétention de ce Schröter.

– Père…

– Oui, mon fils, qu’il y a t’il encore ?

– Père, je voulais te dire. J’ai lu toute ta messe que nous sommes en train de copier. C’est plus beau que tout ce que je pouvais imaginer.

Je le serrai dans mes bras. Nous avions tous deux les larmes aux yeux.

La messe fut enfin prête. Je l’envoyai au nouveau Prince de Saxe et roi de Pologne, le fils d’Auguste le Fort. Je dictai une lettre d’accompagnement que je signai dans laquelle je faisais part des vexations et des diminutions de salaires que je subissais à Leipzig. Pour faire cesser toutes ces choses je lui demandai un titre de musicien à la Chapelle Royale, ce qui m’offrirait l’occasion de composer pour lui de la musique d’église et de la musique pour l’orchestre.

J’étais un peu las d’être partout considéré comme un compositeur virtuose mondialement connu pour ses talents à l’orgue et au clavier. Je pensais que ma musique d’église et ma musique d’orchestre étaient tout aussi dignes d’intérêt.

*

**

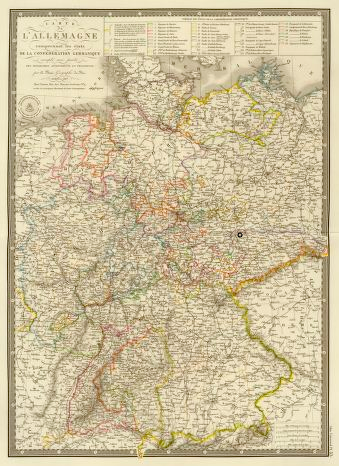

Si vous arrivez à Leipzig par la route de Dresde, vous apercevez au loin devant vous le clocher de l’Église Saint Paul. Au fonds, et dominant la ville, vous voyez à gauche celui de Saint Nicolas et à droite celui de Saint Thomas. Au milieu, la grosse tour de la mairie. Ce n’est qu’au dernier moment avant de passer le mur d’enceinte, que vous découvrez à droite, comme surgissant de la verdure l’humble Église Saint Jean, une charmante petite église au milieu du cimetière.

Et si, dans les années 1730, vous aviez un peu de chance et que vous passiez par là un mercredi après-midi, vous pouviez entendre non loin de là, dans un jardin, jouer l’ensemble musical auquel j’ai donné mon nom : le Collège Musical Bach. Ce groupe de musiciens n’était pas le seul à Leipzig, mais je crois pouvoir dire que ce fut longtemps le plus apprécié. À l’époque, nous étions environ 40 musiciens, étudiants, bons amateurs, professionnels, chanteurs, violons, violoncelles, alto, flûtes, hautbois, trompettes, timbales et autres instruments. Comme nous jouions en plein air, nous pouvions avoir de la place pour jouer nombreux. Et quand des musiciens amis étaient de passage à Leipzig et en particulier venant de Dresde, ils étaient heureux de jouer avec nous.

C’est en effet dans un jardin tout proche de cette petite église, que nous jouions durant la période d’été. Le Café Zimmermann y avait installé des tables et les gens venaient nous écouter jouer en fin d’après-midi. Le café était depuis longtemps déjà une boisson très répandue chez les femmes dans notre ville : elles étaient nombreuses à venir là en fin d’après midi, souvent avec leurs enfants pour nous écouter. Les hommes venaient aussi, mais buvaient plus souvent de la bière. Nombreux aussi étaient les amis qui venaient de loin pour nous écouter.

Plusieurs fois, nous y avons accueilli notre roi et son épouse Marie Joseph et c’était alors l’occasion d’organiser de grandes fêtes, parfois un peu dans la précipitation.

J’aimais bien les concerts en plein air de l’après-midi car ils nous permettaient de jouer des œuvres très variées : je pouvais aussi bien y donner de la musique chantée (par des chœurs, des voix d’hommes, de femmes et d’élèves), que de la musique d’orchestre, jouer en soliste seul ou avec l’orchestre. J’eus en particulier l’idée de mettre le clavecin comme instrument soliste. Il semble que personne avant moi n’y avait pensé.

En hiver, le vendredi, et pendant les périodes de foire le mardi, nous jouions le soir de 8 à 10 h dans une grande salle de la belle maison où se trouvait le café Zimmerman, au coin de la rue Catherine. Que de souvenirs heureux ai-je de ces moments passés avec de vrais (et parfois moins vrais) amateurs de musique.

Pour une des premières représentations, nous avions choisi avec Picander de frapper un grand coup : un orchestre, des chœurs, six solistes. Le thème avait été choisi parmi les œuvres des auteurs latins : tout le monde ne jurant que par les grecs et les romains, je devais faire bonne figure… L’auteur choisi était Ovide et son œuvre Les Métamorphoses. Nous lui avions donné pour titre le Combat de Phébus et de Pan.

Quand je vous ai parlé de mon séjour à Dresde et de l’opéra de Hasse, je vous avais promis que je vous en parlerais plus en détail. L’histoire était simple : un concours de musique est organisé entre Pan et Phoebus. Qui va gagner ? La musiquette du dieu Pan, trousseur de nymphes et faite seulement pour distraire les oisifs, ou la musique du dieu soleil Phébus-Apollon, destinée à ceux qui comprennent l’art et exprime la beauté ? Le concours est inégal : c’est bien sûr Phébus qui gagne. C’est la seule œuvre où je donne… en musique, mon avis sur… la musique. Cette histoire voulait montrer que la musiquette du dieu Pan menaçait la musique d’Apollon.

Après cette cantate, notre ensemble musical donna beaucoup d’œuvres très variées. Il fallait sans cesse se renouveler pour tous ces gens qui fréquentaient le café Zimmermann. Certains, comme Christiane de Ziegler, qui venait souvent, avaient inventé un jeu sur le thème :

« Qui donc peut être bien être le compositeur ?

Est-ce du Telemann, du Bach, ou bien du Haendel ? »

J’arrivai parfois à les surprendre. En particulier, comme je l’ai déjà signalé, avec des œuvres pour clavecin et orchestre. Ainsi un jour, nous avions amené quatre clavecins pour jouer un concerto de Vivaldi pour 4 violons, arrangé par moi pour 4 clavecins : le public était ravi et nous aussi. Cela se passait peu avant le départ de Guillaume pour Dresde et j’avais eu l’idée de jouer avec mes trois fils aînés.

Les clients de Zimmermann étaient nombreux et nous avions parfois du mal à obtenir le silence avant de commencer. Il fallait attirer l’attention des spectateurs. Un jour Picander vint me voir et me montra d’un air entendu, comme il en avait l’habitude, un papier griffonné.

– Lisez maître…

Et je lus ces mots :

Allez dans votre lit et jouez-y

Un petit concerto sous forme de duo

Tenez bien l’accord avec grand appétit

Et si vous continuez ainsi

Après trois quarts d’année

Vous pourrez faire un bien joli trio.

– Maître, pourquoi ne pas mettre cela en musique ?

Je regardai Picander d’un œil tel qu’il dissimula rapidement ce papier et sortit tout de suite un autre texte. C’était l’histoire d’un Monsieur Bougon et de sa fille qui aimait trop le café. Elle commençait par ces mots : "Taisez-vous, cessez vos bavardages".

– Bonne idée, cela, Picander, bonne idée : cela fera taire les gens. Poursuivons.

Ce Monsieur Bougon voulait empêcher sa fille de boire du café. Il la menaçait de supprimer les sorties, les robes et les rubans. Rien n’y faisait. Enfin il disait à sa fille :

– Tu n’auras jamais de mari, tant que tu n’auras pas arrêté le café.

– Alors, adieu le café pour toujours. Écoutez, père, je n’en boirai plus.

– C’est un peu court, ami Picander. Trouvez une meilleure chute. Tenez, puisque vous êtes d’humeur grivoise, vous pourriez rajouter un air où la fille aurait hâte d’aller au lit avec un vigoureux mari. Mais… oui, pourquoi pas ? Je crois que j’ai une autre idée…

À ce moment arriva notre maman. Elle lut le texte. Elle réfléchit et dit :

– Mais, monsieur Picander, ça ne va pas, votre fin.

– Ah vous voyez ce que dit ma femme ?

– Il faudrait, il faudrait… qu’à la fin la femme trouve une ruse. Attendez, attendez… Mais la voilà, l’idée : la fille fait savoir en secret que tout homme qui voudrait l’épouser devra mettre dans le contrat de mariage qu’elle peut boire autant de café qu’elle le veut.

– Ah, bravo, voilà qui est bien trouvé, dis-je rayonnant.

Puis regardant notre maman, je lui dis :

– Mon idée, c’était que la fille de Monsieur Bougon nous l’appelions, dans cette comédie cantate, Lisbeth comme notre petite fille.

Notre maman et Picander me regardèrent, l’air incrédule et surpris… Puis le visage de notre maman s’illumina : elle avait soudain compris le fonds de mon idée. Elle se tourna vers moi, me regarda droit dans les yeux, me sourit d’un air malicieux puis me dit en faisant une révérence :

– Mais bien sûr, monsieur Bougon, votre idée est excellente, Monsieur Bougon. Je vous salue, Monsieur Bougon.

Et elle renversa légèrement la tête et partit de cet éclat de rire cristallin que je n’ai jamais entendu qu’aux femmes qui chantent.

– Mais… j’y pense, chère petite maman, as-tu bien pris ton café ce matin ?

Nos regards se croisèrent avec une tendresse immense. Sans que nous nous en soyons aperçu, Monsieur Picander s’était éclipsé...

Quelques temps après, comme je rentrai un soir je m’entendis appeler de loin :

– Papa, papa.

C’était Bernard (19 ans). Il avait l’air à la fois inquiet et excité

– Oui, Bernard, qu’y a t’il ?

– Papa, nous avons beaucoup de nouvelles. D’abord la bonne : Guillaume est très content de son poste à Dresde et nous embrasse tous. La mauvaise, c’est qu’il va y avoir la guerre !

– Mais, Bernard, la guerre est finie. Dantzig a été prise l’année dernière et notre Prince est bien maintenant roi de Pologne, à la place de Stanislas, cet ami des Français.

– Mais les Français veulent envahir l’Allemagne du Nord au Sud. Ils sont sur le Rhin.

– Quoi ? les Français !

Certains anciens, comme moi, gardaient le souvenir de récits atroces de nos parents. Ainsi donc la guerre menaçait ? La nouvelle était malheureusement vraie. C’est avec d’autant plus de ferveur que se firent les préparatifs du premier anniversaire de l’élection de notre Prince comme roi de Pologne. C’était en même temps la foire de Saint Michel. Le professeur Clauder fit sur cette guerre un texte que je mis en musique. Je mis des roulements de tambour et de trompettes quand on chanta :

En un temps où tout autour de nous n’est que fracas et fureur,

oui, à l’heure où la puissance des Français

(pourtant bien souvent contenue)

menace notre patrie par le feu et l’épée,

cette ville peut être assez heureuse

de te savoir en son sein,

toi puissant protecteur divin de nos tilleuls

et aussi ta femme, soleil de notre pays.

Heureusement la guerre n’atteignit pas notre ville cette fois-là

Les cérémonies en l’honneur du nouveau roi de Pologne furent fastueuses. Grande nouveauté, les étudiants avaient illuminé avec des torches les tours des Églises Saint Nicolas et Saint Thomas jusque tout en haut : on pouvait voir ces lumières à plusieurs dizaines de kilomètres.

Mon ami Gottfried Reiche joua avec sa trompette ma musique avec son ardeur coutumière. Mais ce pauvre ami fut tout à coup pris d’une crise d’apoplexie au beau milieu d’un solo et mourut le lendemain. Ces musiques de fête impliquaient toujours beaucoup de trompettes et de tambours. Le style dans lequel elles étaient composées montrait ma connaissance du goût italien. Le Souverain et sa femme écoutèrent jusqu’au bout, assis au balcon de la maison Apel qui dominait la Grand Place. Je reprenais espoir pour ma nomination comme musicien de la Chapelle du Roi.

Faut-il dire que j’espérais beaucoup de la présence à Dresde de mon fils Guillaume qui venait de prendre son poste d’organiste à l’église de Sophie, l’église aux « deux clochers pointus », comme nous l’appelions ? Sur place, Guillaume ferait sûrement beaucoup pour faire connaître notre famille et en particulier son vieux père.

Le sage et studieux Emmanuel partit lui aussi peu après. D’abord il posa sa candidature pour un poste à Naumburg : je voulus écrire la lettre, comme pour son frère, mais à ma surprise, il tint à la rédiger lui-même et j’eus toutes les peines du monde à y apporter quelques petites modifications. Sa candidature ne fut pas retenue. Il décida alors d’aller à Francfort sur l’Oder poursuivre ses études. Il adorait faire des jeux de mots et le nom de sa ville d’adoption lui en fournit amplement l’occasion sur le mot « Oder ».

Un autre départ nous fut annoncé : celui de mon ami Jean-Matthias Gesner, notre recteur. Il formait pourtant avec le jeune Ernesti un excellent tandem et j’avais tenu à ce que Ernesti et Charité, la délicieuse femme de Gesner soient ensemble parrain et marraine de notre petit Jean Auguste, enfant qui mourut le lendemain de son baptême. Les relations de Jean Matthias avec l’université de Leipzig n’avaient jamais été très bonnes. Sans le dire au début, il aurait souhaité dès son arrivée un poste de professeur. Je sus par le jeune Ernesti qu’il s’y était mal pris. Au fond, il s’était mal habitué à Leipzig, aux querelles incessantes avec les notables, et il n’avait pas su comprendre que chacun finalement respectait les prérogatives et les personnalités de l’autre. Un peu comme dans un vieux couple qui se chamaille mais dans lequel chacun connaît les qualités et les limites de l’autre. Moi, je pensais m’y être habitué. Ainsi, lors de la délibération du Conseil Municipal, qui nomma le jeune Ernesti recteur, le 2 novembre 1734, son protecteur Stieglitz faisait une fois de plus remarquer publiquement en faisant allusion à moi que la fonction de son directeur était rendue très difficile à cause du Cantor qui ne fait pas dans l’école ce qu’il devait faire. Gesner, lui non plus, n’avait pas compris ce qu’il devait faire. Quoiqu’il en soit, il trouva à Göttingen un poste créé pour lui sur mesure : il devait s’y occuper de la bibliothèque de l’Université et y être professeur. Il donna sa démission de recteur de l’école Saint Thomas et, à ma grande satisfaction, le jeune Ernesti lui succéda.

Je le considérais presque comme l’un de mes fils, je l’aimais entendre polémiquer sur les idées nouvelles. J’étais convaincu que dès qu’il atteindrait un âge plus mûr, il serait un recteur remarquable. En attendant, je pourrais l’épauler, lui donner quelques conseils et garder une autorité indispensable.

Grâce à lui le niveau des élèves était bien meilleur, et ce fut l’un d’eux, le talentueux Landvoigt qui écrivit le texte de la Cantate que je me fis un plaisir d’écrire pour célébrer son accession au poste de Recteur.

La maison semblait bien vide après le départ de mes deux grands aînés : nous n’avions plus que 2 filles et trois garçons à la maison : Catherine, toujours bonne chanteuse et bonne ménagère, n’était toujours pas mariée et allait avoir 30 ans. Bernard avait 20 ans : toujours turbulent et fantasque, il ne rêvait que de quitter la maison. Le pauvre petit Henri avait 11 ans et malgré ses dons évidents, devait être l’objet de soins constants. Elisabeth (Liesgen), 9 ans montrait un vraie passion pour le chant, comme sa mère. Le petit Frédéric, un enfant calme et sans histoire allait avoir 3 ans.

Heureusement, j’avais pour m’aider des élèves fidèles : certains restèrent proches de nous plus de 10 ans et parmi eux je pense surtout à Jean-Louis Krebs, bon musicien et bon organiste. Et puis certains élèves de l’école de Saint Thomas contribuaient à me simplifier la tâche, en particulier les plus âgés qui étaient préfets et dirigeaient les chœurs de chaque église, quand je les en jugeais capables bien sûr.

Le jeune Ernesti et moi avions souvent l’occasion de parler de ces élèves et je constatai que nous n’avions pas toujours le même avis. Je pensai tout d’abord que la raison était simple : moi je les jugeai sur leurs qualités musicales et lui plus sur leurs qualités intellectuelles.

Jusqu’au jour du mariage de Kriegel.

Kriegel appartient à ce type d’hommes sur lesquels on peut compter quoiqu’il arrive : je crois qu’il appréciait beaucoup ma musique et qu’il avait compris depuis longtemps que je n'était pas fait pour les tâches subalternes d’une école. Troisième parmi les dirigeants de l’école, il avait su se porter volontaire pour me remplacer dans les cours de latin, sans augmentation de salaire. À 45 ans, lui était enfin venue l’idée de se marier avec la fille d’un Pasteur. Il nous invita, Ernesti et moi à son mariage qui fut célébré à Collmen, village situé à une cinquantaine de kilomètres en direction de Dresde. J’y rencontrai un cousin qui s’appelait Jean-Elias. Je ne savais pas alors que nous serions amenés à collaborer si longtemps. C’était peu avant le début de l’Avent et il faisait déjà froid. Les noces furent très réussies. Le vin et la bière coulèrent en abondance.

Au retour, Ernesti et moi nous retrouvions dans la même voiture. La bonne chère et… la boisson nous avait rendu tous deux de fort joyeuse humeur. La conversation s’engagea sur les élèves qui paraissaient les plus capables : en cette période de fin d’année, on décidait de la nomination des préfets-chefs de chœur. Je ne voulais pas heurter mon jeune ami et pourtant supérieur car je le savais très pointilleux sur ses prérogatives. Pour un jeune c’était bien normal. Je voulais lui parler du cas d’un certain JGK, élève moyen et de mauvaises mœurs. Je soupçonnais ce JGK d’avoir entraîné mon fils Bernard à faire des dettes, comme lui-même.

Ernesti porta sur moi un regard en biais, puis il regarda droit devant lui.

– Bach, il va falloir nommer un nouveau chef de chœur !

Je fus surpris de son ton tout à coup autoritaire

– Oui, bien sûr que je le sais ! Cela fait treize ans que je nomme des chefs de chœur pour Noël !

– Il vous faudra donc un nouveau qui remplacera…

– Mais bien sûr, quand vous aurez un peu d’expérience…

– Que voulez-vous dire ?

– Eh bien vous verrez alors que je choisis toujours bien mes chefs de chœurs car je sais les juger.

– J’ai un droit de regard sur ces nominations et mes supérieurs aussi.

– C’est contraire aux traditions, regardez le règlement.

– Mais, figurez-vous que je l’ai lu et ne prétendez pas…

– Vous avez lu le nouveau et c’est l’ancien qui reste en vigueur.

– Vous n’allez pas remonter à celui de 1634 ?

– Et pourquoi pas ?

– Seriez-vous un homme du passé, monsieur Bach ? D’ailleurs, je voulais vous faire une suggestion. Vous devriez admettre des externes dans vos chœurs et pas seulement des pensionnaires.

– Ah oui ? …Et comment les former ? Déjà mes pensionnaires sont souvent des petits chenapans qui n’ont pas le niveau. Alors si je prenais des externes…

– Mais vous prenez bien des étudiants.

– Ceux-là, je sais qu’ils aiment vraiment la musique. Je veux simplement pouvoir juger moi-même des qualités musicales de mes chanteurs, monsieur Ernesti.

Son changement de ton et d’attitude avait été si brutal que, pour la première fois de ma vie, je me surpris à l’appeler monsieur en privé. Nous étions tous deux dans un état tel que nos nerfs étaient à fleur de peau…

– Mais, monsieur le Cantor, ces chefs de chœurs sont des préfets responsables et ne peuvent être jugés sur la musique seulement. Cette école n’est pas faite que pour la musique et j’entends bien…

Il avait dit cela sur un ton de hauteur que je ne lui avais jamais connu, comme s’il avait voulu me blesser. Mes craintes sur la place de la musique à l’école se confirmaient. Une fois de plus, j’étais horriblement déçu. Une fois de plus, je tentai de me maîtriser. Je crus bien faire en quittant les généralités et je me mis à parler d’un cas particulier, celui de JGK.

– Et JGK, vous pensez vraiment qu’il pourrait être préfet ?

– Je le pense, oui, et d’autant plus qu’il va bientôt quitter l’école. S’il est préfet, il pourra rembourser sa dette a avant son départ.

– Vous savez, Ernesti, croyez en mon expérience, je me méfie de ce genre de chien dépravé et galeux. Ils s’améliorent un moment puis deviennent encore pires après.

– Mais il faut savoir pardonner.

– Les mauvaises graines ne font jamais du bon blé.

– J’insiste, Monsieur Bach. Ce jeune homme n’est plus ce qu’il était. Gesner avant de partir, me l’a confirmé. Et puis, je vous le répète, il pourra ainsi régler ses dettes et éviter un blâme de l’école et, comme il doit bientôt nous quitter, on pourrait ainsi s’en débarrasser de belle manière.

– Si vous y tenez tant, nous verrons bien. D’autant plus qu’il serait alors dans une petite église loin du centre de la ville là où le chef de chœur ne fait chanter que chorals et motets habituels…

J’ai déjà dit qu’à l’approche de Noël, je ressentais une impression de sérénité et de paix sans colères ni irritation. Je voulais faire la paix avec tous ceux qui m’entouraient et ce jour-là en particulier avec Ernesti.

Cette période de Noël fut justement l’occasion d’une longue conversation avec le vénérable Christian Weiss, le pasteur de l’église de Saint Thomas, devenu le confesseur de notre famille. Christian Weiss est je crois l’homme que j’ai le plus vénéré de toute ma vie. Personne n’aurait pu dire son âge tant son visage était marqué d’une sérénité immense. Des rides autour de la bouche donnaient l’impression qu’il souriait sans cesse à l’éternité. Ses yeux étaient d’une profondeur telle que je croyais parfois y entrevoir un reflet divin. Ses sermons étaient d’une telle ferveur qu’il me semblait que ma musique en était comme le prolongement.

Un matin, à la sortie de la Communion du Jeudi, où étaient venus entre autres mon fils Bernard, le professeur Börner, et le talentueux élève Landvoigt, il me dit :

– Alors mon ami, que nous préparez-vous pour la fin de l’année ? Savez-vous que nous aurons la chance que Noël tombe un samedi ?

– Que voulez-vous dire ?

– Eh bien nous aurons une belle suite de six célébrations : les trois offices de Noël, le samedi 25, le dimanche 26 et le lundi 27.

– Puis les trois autres fêtes: la circoncision sera le samedi suivant 1er Janvier, le lendemain sera dimanche 2 , et le jeudi 6 viendra la fête des rois, l’Épiphanie que vous aimez tant. Six offices, six musiques à la gloire du Roi des Cieux.

Bernard s’approcha et me glissa à l’oreille :

– Papa mais ce Roi des Cieux, c’est un peu comme quand le roi de Pologne est venu avec son fils et sa femme. Cette année, tu as déjà fait des musiques en l’honneur des rois !

– Tu as raison ! Pourquoi ne pas célébrer le Roi des Cieux comme nous célébrons les rois de ce monde ?

– Et puis tu as été payé pour ça !

Je fis semblant de ne pas entendre.

Je passai en revue dans ma tête toutes ces musiques royales que j’avais composées depuis quelques mois. Beaucoup convenaient parfaitement pour honorer aussi le Roi des Cieux. Et voilà que se dessinait dans mon esprit la fresque qui expliquerait aux fidèles la venue de notre seul vrai Roi, de notre Sauveur sur la Terre.

Christian Weiss me regarda:

- Mais vous ne dites rien, Bach ?

– Si, si, pardon…je réfléchissais…si vous le voulez bien nous allons récapituler les thèmes des six offices :

– Mais volontiers, cher Bach. Le premier office, c’est Noël : Jésus naît dans une étable et les bergers viennent pour l’adorer.

J’avais pour le récit de la naissance de Jésus une affection toute particulière.

– Oui , bien sûr, très cher ami, mais avant je pense à une musique qui annoncerait la venue de notre Sauveur.

– Bach, mon cher, cette idée n’est pas dans les textes premier office…Passons… Le deuxième office c’est la nuit des bergers qui viennent adorer Dieu

– Oui, mais avant il faut que les fidèles entendent l’enfant endormi…une berceuse… et comprennent aussi que les bergers ont peur en entendant les anges.

– Bach… enfin, je poursuis… Le troisième office : c’est le mystère de Dieu qui vient sur terre.

– C’est alors qu’il faudra faire entendre les bergers chanter la gloire du roi des Cieux.

– Écoutez Bach, je vous parle de l’office et vous parlez musique…. Le samedi suivant, quatrième office c’est le nouvel an, la circoncision.

– Oui, et c’est le jour où le monde remercie Dieu notre roi et de la bonne nouvelle de sa venue sur terre.

– Si vous voulez…Cinquième office : la fuite en Égypte.

– Ce récit est extraordinaire, Mon cher pasteur Weiss !

– Mais alors, Bach vous n’avez rien à ajouter pour ce jour-là ?

– Non, cher ami. L’histoire se suffit à elle même. La musique la commentera, tout simplement

– Sixième office. Les rois mages… l’Épiphanie…

– Oui, c’est la plus belle histoire qui soit…

– Donc, vous ne dites rien à ajouter ?

– Non, les rois mages sont venus. Je les entends. Dieu a vaincu le monde. Les fidèles l’écoutent grâce à la musique...

Le professeur Börner, le pasteur Weiss et mon fils Bernard me regardèrent. Le jeune Landvoigt et les autres élèves aussi… Je pouvais lire leur pensée : Bach, quand il a une idée en tête…

À ce moment j’entendis Bernard :

– Mais papa, chaque office sera joué deux fois, une à Saint Nicolas l’autre à Saint Thomas, tu te rends compte ? Six fois deux, ça fait douze offices en si peu de jours pour Tes élèves… dont je suis…

– Bernard, toujours à te plaindre ! Mais depuis toujours on chante beaucoup à Noël. Vous, les choristes, vous êtes les messagers de la Bonne Nouvelle.

– Oui, mais ça fait quand même beaucoup…

Le lendemain, je demandai à Picander de venir me voir. Je m’installai dans la pièce du bas, là où étaient les instruments à clavier les plus importants et la table. J’avais descendu aussi toute une série de partitions. Le petit Henri était là. Il se balançait sur sa chaise dans un mouvement perpétuel et lancinant.

– Écoutez, cher Picander. Mon intention est de prendre pour les six fêtes de Noël et du jour de l’an des musiques sur le même schéma que pour les passions que nous avons faites ensemble.

– Mais Maître, que voulez vous dire ?

– Que le texte des évangiles sera intégralement chanté par le récitant. Nous allons l’auréoler d’airs et de chœurs.

– Pour les Passions, c’est la règle, mais pour Noël…

– Justement, Picander, justement. Voyez-vous, pour Gesner et pour le jeune Ernesti, ces textes sont aussi beaux que ceux des anciens. Ils ont raison. Mais ils sont surtout sacrés et remplis de Dieu. Nous, les disciples de Luther nous devons les faire connaître par tous les moyens.

– Qu’attendez-vous de moi, maître ?

– Comme d’habitude, ami. Nous allons faire le plan d’ensemble et vous userez de votre talent. Vous allez mettre de nouvelles paroles sur les musiques que j’ai composées lors des visites de nos princes, cette année.

– Mais ces paroles, c’est moi qui souvent les avais écrites.

– Justement on va changer les rôles, à présent. J’ai eu les textes, je les ai mis en musique. Maintenant, vous avez ma musique et vous remplacez vos anciens textes par des nouveaux. Exemple : tenez commençons. Voici justement le premier chœur qui sera à la gloire du très haut : vous aviez écrit.

"Que vive la reine, souhaitent tous les Saxons".

- Alors, Picander, que mettez-vous à la place ?

– Mais attendez, maître. Il me faut réfléchir…

– Juste pour voir, vous travaillerez seul après.

– Eh bien…avec le même nombre de syllabes…

"Servez le très Haut, en un chœur glorieux"

– Voilà, c’est tout à fait ce qu’il faut. Ah à propos, il y a un air là. Je l’ai relu. Vous vous souvenez… C’était un air dans lequel le héros de notre cantate, Hercule, exprimait sa haine du vice. Vous aviez mis dans cet air des paroles avec des serpents qui voulaient tuer un bébé dans un berceau. Attendez, je cherche… Ah voilà :

"Quant aux serpents

qui voulaient au berceau me prendre

je les ai déjà écrasé, déchiré".

Écoutez, Picander. Je vais d’abord jouer cet air avec férocité…Vous avez entendu ? Maintenant écoutez ceci…

Et je me mis à jouer le même air et il se transformait sous mes doigts en une douce mélodie !

– …Le voilà transformé. Et maintenant vous, Picander, vous allez transformer vos serpents en un doux texte d’amour…

– Attendez Maître, donnez moi de quoi écrire. Je crois comprendre… Voilà

"Quant aux serpents" cela devient "Et ton visage"

Maintenant, la suite… "Quant aux serpents qui voulaient" … Attendez… voilà

"qui voulaient au berceau me prendre" je change et je mets "doit paraître aujourd’hui rayonnant".

Et… " Je les ai écrasés, déchirés" devient "Vite, aime l’époux éperdument".

–Bravo, Picander. Récapitulons, nous avions :

"Quant aux serpents

qui voulaient au berceau me prendre

je les ai déjà écrasé, déchiré".

Et cela devient :

"Et ton visage

doit paraître aujourd’hui rayonnant

Vite, aime l’époux éperdument".

Vous voyez, Picander, comme la musique est un art étrange : avec les mêmes notes le même air, il suffit de jouer différemment, de modifier un peu l’accompagnement et… tout peut changer.

– Mais maître, rappelez-vous votre Passion selon saint Mathieu, vous y avez écrit des musiques sur les textes sacrés qu’ils sont comme gravés dessus. Et modifier les paroles n’y fera rien…

Je restai perplexe, Picander parfois parlait d’or…

Quelques minutes après, j’entendis Bernard qui rentrait. Je lui fis part de mon plan. Tout à coup, en le relisant, je m’aperçus qu’il manquait quelque chose.

– Tu vois, là, au début de la deuxième partie, toute consacrée à l’enfant qui dort, aux bergers et à leur attente, il me faudrait quelque chose de très doux, comme une danse champêtre.

– Un grand chœur ? dit Bernard à tout hasard.

Comme nous étions là à réfléchir, je ne m’aperçus pas tout d’abord que le petit Henri était venu en chancelant s’asseoir devant le clavicorde. Alors je le vis : il se balançait en regardant fixement les touches. Puis il leva les mains, les posa sur le clavier et se mit à jouer une Pastorale, la plus belle et la plus pure du monde. Il joua longtemps, répétant indéfiniment la merveilleuse mélodie. Puis il s’arrêta. Déjà, j’entendais l’orchestre, les flûtes, les hautbois, les cordes. Je courus embrasser mon fils.

Bernard vint se joindre à nous et fondit en larmes.

Noël arriva. Je donnai le nom d’Oratorio à l’ensemble des six musiques d’église destinées à cette période de Noël. Tout se passa bien, sauf un petit incident : Maximilien Nagel, préfet, chef du premier chœur et excellent luthiste se mit à tousser si fort et si pitoyablement au milieu de la musique du 1er Janvier, que je crus qu’il allait être obligé d’arrêter. Heureusement, il eut la volonté d’aller jusqu’au bout.

Pour ceux que cela peut intéresser, voici quelques détails sur cet Oratorio : un petit livret imprimé de 24 pages avec toutes les paroles fut largement diffusé. J’avais fait dessiner sur la première page un être divin jouant de la harpe. Sur les six musiques, quatre furent jouées deux fois dans la même journée (le matin et l’après-midi), dans chacune des deux églises Saint Thomas et Saint Nicolas. Le 27 décembre et le 1er Janvier, une seule représentation eut lieu et ce fut à l’église de Nicolas. Sur les 10 sermons, 3 furent prononcés par le très cher et très vénéré Christian Weiss, et de la plus belle manière. Mon fils Bernard supporta tout cela très bien !

Après cette belle période de Noël, que j’avais remplie de musique souvent brillante, je me mis à réfléchir à ce que m’avait dit Picander : écrire des musiques proches de Dieu. Et tout à coup, je fus pris d’un doute terrible. Je vis clairement que la ferveur religieuse diminuait : ainsi, dans les écoles, les élèves travaillaient sur les textes sacrés comme ils travaillaient sur ceux des Anciens grecs et latins. Et le jeune recteur Et Ernesti qui encourageait cela de toute sa fougue ! À part les habituels motets et les chorals, les musiques qu’on faisait maintenant dans les églises des grandes villes n’avaient plus vraiment la fonction de prière et d’accompagnement des textes telle que Luther l’avait définie. Mon Oratorio de Noël en était un exemple. De plus l’ennemi menaçait toujours notre ville. Et alors surgit dans ma pensée ce doute terrible :

« Et si Dieu n’était pas avec nous en ce temps ?»

C’était une question que Luther avait posée en un texte admirable. Et si la décadence de la musique d’église était un signe de l’abandon de Dieu ? Je décidai de faire avec ces paroles un grand chœur sur un thème de choral, comme autrefois. Je me mis à penser qu’il était de mon devoir d’éviter la décadence de la musique sacrée à l’école et partout où je le pourrais.

C’est dans état d’esprit que je décidai de reprendre pour Pâques 1736 ma Passion selon Matthieu…Le manuscrit avait belle apparence : je voulais que, rien qu’en parcourant les feuillets, on comprenne le déroulement de l’œuvre. J’écrivis en rouge les textes sacrés. Je ne trouvai pas grand chose à modifier par rapport à ce que j’avais fait dix ans auparavant, ce qui me rendit heureux. Pour ce travail, je ne voulus accepter aucune aide.

C’est dans cette même perspective d’éviter la décadence de la musique sacrée, que je mis un soin particulier à la formation des préfets, responsables des chœurs et en particulier, celui du premier chœur qui chantait mes œuvres les plus difficiles : je choisis pour ce poste, en remplacement du jeune Nagel qui était tombé malade après la cérémonie du 1er Janvier et toussait toujours, le jeune Théodore Krause.

Cela se passait quelques jours avant que la Passion selon saint Matthieu soit jouée. Je recommandai à Krause la plus grande fermeté avec les élèves en cas de désordre, et surtout avec les plus jeunes. Ainsi mon autorité et la place de la musique sacrée me paraissait assurée dans l’école.

C’est dans ce même état d’esprit de vouloir éviter la décadence de la musique sacrée que je contribuai volontiers à un recueil de plus de 300 chants réalisé par le père d’un de mes bons élèves qui était lui-même cantor : il s’appelait Schemelli.

*

**

J’allai le plus souvent possible à Dresde pour essayer de voir ou en était ma requête pour être nommé musicien du Roi. Si elle était acceptée, cela me donnerait non seulement une position importante mais aussi une autorité indispensable à Leipzig. Le jeune Prince de Saxe était en Pologne depuis plusieurs mois et les décisions tardaient. Bien sûr, j’étais toujours maître de Chapelle auprès du Prince Christian de Weissenfels: notre amitié remontait au temps lointain où je faisais pour lui à Weimar une cantate de la chasse avec Salomon Franck, il y avait plus de 20 ans. Mais le prince était très malade, et, au cas où il disparaîtrait, je n’aurais plus de titre princier.

Mais si j’allais à Dresde c’était bien évidemment aussi pour y voir mon fils Guillaume et mes amis. Comme moi à mes débuts, à Arnstadt, Guillaume avait du temps libre : il n’était en poste que le dimanche après-midi et le lundi matin. Il composait énormément pour le clavier dans le style moderne.

Je lui dis :

– Guillaume, ce que tu écris est intéressant et bien dans le nouveau style. Moi je trouve ça un peu hétéroclite, ça va dans tous les sens et ça traine un peu en longueur…

– Je sais, père, je sais. Mais c’est ce qu’on fait maintenant.

– Tu devrais publier ces œuvres, elles plairont sûrement.

– Non, père, ce n’est pas encore assez bon… Tiens, et toi à propos, as-tu écrit quelque chose depuis tes six partitas ?

– Oui, ne fais pas l’innocent, tu sais bien que j’ai toujours et que j’aurai toujours en tête une foule de projets, tout comme toi, d’ailleurs : c’est le propre des vrais musiciens… Après mon 1° cahier de 6 partitas, qui sont toutes sur le même schéma, je voudrais dans un 2° cahier publier une oeuvre en style italien et une en style français… J’ai déjà fait quelques essais…

– Bravo, papa, c’est une excellente idée ! Peux-tu me faire écouter ce que tu appelles tes essais ?

Je me mis au clavecin, et pour mon fils, je commençai à jouer puis me laissai porter.

– Quand tu joues sur ce clavecin on croirait entendre tout un orchestre !

– Oui, mon 1° cahier est pour un seul clavier, je compte écrire les pièces de ce 2° cahier pour clavecin à deux claviers, comme celui-ci sur lequel je joue en ce moment.

– Mais père, dis moi, on dirait que tes essais sont bien avancés…

Guillaume fréquentait un certain Baron Keyserlingk. Cet homme était très proche du Prince de Saxe, car il l’avait aidé à devenir roi de Pologne. Il était alors ambassadeur de Russie à Dresde. Mon fils donnait des leçons de musique à sa fille Juliane.

Sachant que je venais, cet important personnage exprima le souhait que je lui rende visite. Ce soir-là je retrouvai chez lui de nombreux amis musiciens : il y avait Buffardin, Quantz, Pisendel, Weiss, Zelenka, bref tous ceux qui venaient me voir à Leipzig et quelques autres qui étaient de passage. Le roi étant absent de Dresde, Hasse et sa femme n’étaient pas là !

Le baron avait des yeux un peu globuleux et on ne savait jamais si son regard songeur vous regardait ou regardait derrière vous. Il parlait avec une voix grave et faisait rouler les r comme souvent les gens de son pays, la Russie. Tout de suite je sympathisai avec lui. Il était passionné de musique et en quelques instants je compris qu’il savait goûter la vraie musique.

– Monsieur Bach…

En entendant ces mots Guillaume s’approcha et s’inclina en faisant une révérence.

– Non, ce n’est pas vous, je voulais dire… Et puis, après tout pourquoi pas ? Eh bien, venez tous les deux près de moi… Messieurs, j’ai une idée, nous allons demander au fils puis au père de nous jouer quelque chose.

– Excellent, dit l’assistance ravie.

Guillaume s’approcha de moi et me dit à l’oreille :

– Promets moi de jouer ce que tu m’as fait entendre tout à l’heure !

Je souris à mon fils.

Guillaume joua des sonates que je trouvai excellentes, dont certaines que je ne connaissais pas…Quant à moi, je jouai pratiquement tel quel ce qui allait devenir l’Exercice de Clavier n°2. J’improvisai à la fin un mouvement en Écho qui étonna Guillaume et tous les autres .

Le baron, ravi, me dit :

– Monsieur Bach votre musique réveillerait un mort, quel dynamisme, quel vitalité ! Certains disaient de vous que vous n’étiez plus dans le goût du jour. Moi je trouve qu’au contraire avec de telles œuvres vous vous retrouvez à l’avant garde.

Je jetai un coup d’œil vers mon fils et m’inclinai devant le Baron.

– Au moins, avec vous, on ne s’endort pas… Au fait savez-vous qu’il y a dans mon pays, à Dantzig, un petit prodige. Il a à peine 8 ans et joue déjà des partitas de vous, monsieur Bach, que j’ai achetées pour lui. Un jour je l’amènerai ici à Dresde.

Je restai d’abord incrédule puis je pensai à mon petit Emmanuel qui, au même âge, avait les mêmes dons. Après tout pourquoi pas ? Je quittai le Baron qui me fit promettre de revenir.

– Bien sûr, quand vous viendrez à Dresde, vous serez ici chez vous, monsieur Bach.

Toutes les personnes présentes se regardèrent comme surprises qu’on me fasse une telle faveur. Moi, je trouvai qu’après tout, ce n’était peut-être que justice…

Dès que je rentrai à Leipzig, je me mis au travail pour recopier de ma tête vers le papier ces deux œuvres pour clavier. Elles furent publiées pour la foire sous le titre de :

Deuxième Partie

Des Exercices de Clavier

Se composant d’un concerto dans le goût italien

Et

D’une ouverture à la manière française

Pour un clavecin à deux

Claviers

Conçus pour la délectation de l’âme des amateurs

Par

Jean-Sébastien Bach

Maître de Chapelle du Prince de Saxe Weissenfels

Et

Directeur des chœurs et de la musique de Leipzig

Édité chez Christoph Weigel Junior

Ces exercices furent mis en vente chez moi et à Nürnberg. J’en fis part aussi à mes fils et à mon cousin Walther, toujours à Weimar. D’ailleurs, j’avais en dépôt chez moi plusieurs autres œuvres, ce qui me procurait quelque revenu.

Mon troisième fils Bernard cherchait maintenant un poste et il était difficile de le retenir à la maison: d’une part parce qu’il avait 21 ans et d’autre part, parce que ses deux frères partis, il avait des fréquentations que je n’aimais pas beaucoup, en particulier je crois avec ce garçon de son âge, cet élève de l’école qui s’appelait JGK. Sans que je comprenne bien pourquoi, ce JGK était un protégé de Ernesti… Pourtant il avait des dettes. Bien que médiocrement doué pour la musique, on a vu qu'il était parvenu à être chef du chœur d’une des églises de la ville.

Bernard me surprenait toujours : il me rappelait le jeune homme que j’étais à Arnstadt: ardent, impatient, aimant bouleverser les sons et les gens. Il fallait le voir essayer un orgue comme on dresse un animal sauvage, il le faisait rugir de tous ses poumons puis le maîtrisait peu à peu en en tirant des harmonies volontairement provocantes pour des oreilles non averties mais ô combien séduisantes pour de vrais amateurs.

J’appris à cette époque la mort de mon ami Hetzehen, organiste de la grande Église Sainte Marie à Muhlhausen, déjà en poste quand je jouai à Saint Blaise, une des églises de cette ville. J’en fis tout de suite part à Bernard :

– Sais-tu qu’il y a un poste d’organiste libre, à Sainte Marie de Mülhausen?

– Cette église dont tu nous racontes toujours que tu la trouves si belle ?

– Oui, et où il y avait ce pasteur que j’aimais bien, Eilmar, qui a été parrain de Guillaume.

– Ah bon !

– Veux-tu poser ta candidature ?

– Pourquoi pas ? Comment est l’orgue ?

– Justement il faudrait aller voir. Veux-tu que j’écrive ? Ou toi peut-être.

– Non, non, écris, toi !

J’étais un peu surpris de l’attitude de mon fils, d’habitude si indépendant. Je me précipitai pour écrire à tous ceux que je connaissais à Mülhausen.

Mon fils obtint le poste et je fis le voyage avec lui. Je retrouvai beaucoup de ceux que j’avais connus quand j’étais moi-même en poste là-bas. Ils nous offrirent un bon repas. Comme ils avaient changé ! Il y en avait que je reconnaissais à peine. Pour moi, ce devait être la même chose, j’avais dû changer aussi !

Je craignais que Bernard, dès qu’il serait laissé à lui-même, ne fasse des bêtises. Au début, il sembla se plaire à Mülhausen.

Après le départ de Bernard, il n’y avait plus que deux enfants à la maison, (car je mets à part ma chère aînée Catherine avec ses 30 ans et le pauvre Henri avec ses difficultés), si bien que la venue au monde de Jean-Chrétien fut la bienvenue. L’enfant paraissait fort et bien portant, et sa mère était radieuse d’avoir un deuxième fils en pleine santé. Le jeune Ernesti, le professeur Rivinus, pour qui j’étais en train de composer une musique d’anniversaire, et la chère Christine Bose, une des filles de mon regretté ami Bose et grande amie de notre aînée Catherine, furent parrains et marraine. Pour tenter d’éduquer le pauvre Henri et suivre sa petite sœur Elisabeth, qui avait une dizaine d’années, nous avions décidé de prendre Ludewig, un élève qui avait toute notre confiance. Il était excellent musicien et participait souvent aux concerts du Collège de Musique Bach. Mon aînée Catherine s’occupait des plus petits et des soins du ménage. Anne pouvait ainsi se livrer aux occupations qu’elle aimait tant: chanter, m’aider à copier mes musiques, et jardiner derrière la maison. Il y avait entre la maison et le mur de la ville un petit espace avec de la verdure. On y accédait par une petite porte donnant sur le demi étage qui existait à l’arrière de la maison en raison de la pente du terrain. On y élevait des poules et Anne s’occupait d’une petite volière. Elle y avait aussi planté quelques fleurs.

À cette époque beaucoup d’élèves quittèrent Leipzig et j’eus pour la première fois depuis longtemps en cette fin d’année 1735 quelques loisirs pour regarder les papiers de famille que mon frère aîné m’avait autrefois remis. J’avais un curieux besoin de regarder vers le passé. Comme pour m’assurer que tous les hommes de la famille avaient œuvré depuis plusieurs siècles pour la musique sacrée et la musique profane, et que donc ceux qui venaient allaient continuer après moi. Dans ces papiers, je retrouvai des partitions de membres de la famille que je connaissais déjà mais aussi des renseignements sur eux et sur leur vie. Je fis aussi appel à ma mémoire et notai sur une vingtaine de feuilles, les noms des 53 Bach connus de moi avec leurs dates et les postes qu’ils avaient occupé ou occupent encore. J’indiquai aussi parfois le nom de leurs femmes (mais je ne le fis pas pour moi, il est facile de comprendre pourquoi, vis-à-vis de notre Maman).

Malheureusement la vie quotidienne et les soucis de ce monde me rattrapèrent une fois de plus, et ceci peut-être plus violemment que jamais : à l’école, en famille et même avec mes amis musiciens, de lourdes tempêtes allaient s’abattre sur moi. Une fois de plus j’allais devoir faire face avec la ténacité et la foi qui caractérisent les Bach.

– Savez-vous qu’ils sont à Borna, à quelques kilomètres d’ici ?

– Mais qui donc ?

– Les exilés de Salzbourg…

Et le dimanche suivant, ils étaient là, les exilés : dans l’église Saint Thomas, plus de 60 hommes avec leurs familles. On les avait placés au milieu de la nef, pour qu’ils puissent mieux entendre le sermon de notre bien aimé pasteur Christian Weise. Il y avait tellement de monde que tous ne pouvaient entrer. Beaucoup devaient essayer d'entendre le sermon depuis l’extérieur. Les mots que prononçait notre cher pasteur renforçaient la foi des exilés qui pleuraient d’émotion ; ceux de Leipzig, voyant cela, mêlaient leurs larmes à celles de ces proscrits, dans un divin partage de notre foi commune, celle de la religion prêchée par Martin Luther.

J’étais là dans l’église, auprès d’eux. Je fermai les yeux. Et je les vis marchant dans la campagne, exténués, suivis de leurs familles. Et j’entendis un chant qui s’élevait de leur âme : ce chant était une ardente prière. Dans leur humilité, ils suppliaient Dieu d’avoir pitié, pitié pour eux, pour leurs oppresseurs, pour tous les hommes. Pour prier, ils parlaient la langue de tous les chrétiens et leurs paroles étaient celles de la messe : « Seigneur ayez pitié ». J’entendis leur plainte suivie du silence de leur marche. Puis ils prièrent à nouveau et le chant de leur marche montait vers l’infini. Alors j’entendis en moi sourdre ce qui allait devenir le thème du chœur le plus long et le plus dense que j’aie jamais écrit. Dépouillé de tout choral, de toute référence au passé, c’était un chœur pour l’éternité. C’était le premier chœur de ma première messe.

Comme je l’ai dit, durant ce mois de Juin 1732, les événements se succédèrent très vite: la semaine suivante, Dieu permit qu’un nouvel enfant nous soit donné. C’était un garçon : Frédéric. Après le pauvre Henri, Frédéric était le second fils de notre maman : il devait lui donner plus tard bien des satisfactions.

À peine deux mois après, le Seigneur rappelait à lui notre petite fille de 2 ans. Le soir de l’enterrement, notre maman fondit en larmes et me dit :

– Mon pauvre Sébastien, ta femme ne te donne pas les enfants que tu mérites : sur les 9 enfants que tu m’as donné, trois seulement sont restés vivants et l’esprit de notre fils aîné Henri ne connaîtra jamais…

– Mais il est prodigieusement doué pour la musique…

– Tu sais bien que pour le reste, il ne pourra jamais vivre comme nous… Sébastien, je n’étais pas digne de devenir ta femme après celle que…

– Tu es fatiguée et tu dis des bêtises…

Je sentais notre maman fatiguée et au bord de l’épuisement. Elle n’était pas encore bien remise de son accouchement et de la mort de notre fille. Cela m’inquiétait d’autant plus que quelques jours plus tard je devais partir pour un lointain voyage à Kassel, à plus de 200 km, chez le prince-landgrave de Hesse : pour l’inauguration d’un splendide orgue à trois claviers fabriqué par un ami de Mülhausen. Tout à coup la solution me parut évidente : je ferais le voyage avec notre maman. Je convoquai dans le plus grand secret ma fille aînée ainsi que notre jeune cousin, fils du beau Jean-Louis de Meiningen, qui logeait chez nous à cette époque, et leur demandai de s’occuper de la maison pendant notre absence. Ils y consentirent volontiers. Puis je prévins mes trois aînés de leur faciliter la tâche.

Enfin j’allais voir notre maman et lui dis :

– Écoute moi bien, tu vas venir avec moi à Kassel.

Je n’eus pas à la convaincre. Tout à coup son visage s’illumina et elle se jeta dans mes bras. Elle voulut parler, mais je ne lui en laissai pas le temps…

Comme d’habitude, ce voyage fut une réussite. Je fus fort bien reçu : mes déplacements avec notre maman se faisaient en chaise à porteurs. J’obtins un succès peu ordinaire à l’orgue de l’église Saint Martin. Après le concert, je fus tellement louangé que j’avais l’impression d’être une sorte de diva comme la Bordoni ou comme les chanteurs castrats italiens ! Je jouai en présence du prince qui fut si content qu’il retira la bague qu’il avait au doigt pour me la donner.

Car, malgré le temps passé à la composition de tant de musiques d’église et malgré la charge que représentait mon poste de directeur de la musique, j’avais continué à pratiquer l’orgue dès les premiers jours de mon arrivée à Leipzig. Je jouai surtout à l’église Saint Paul de l’Université.

Cela m’était aussi indispensable que de manger ou de boire.

Cela m’était plus nécessaire que de parler ou d’écrire des mots.

C’est grâce à cette pratique permanente de l’orgue que je pouvais faire parvenir mes élèves ainsi que mon fils à un haut niveau de compétence. Enseigner par l’exemple, enseigner par l’exercice quotidien… c’était là le secret de mes succès avec mes élèves.

Le voyage de retour se passa dans la joie : notre petite maman chantait sans arrêt des airs que j’avais composé bien souvent en pensant à elle. Elle avait retrouvé sa joie insouciante.

La fin de l’année 1732 arriva. Pendant la période de l’Avent, début décembre, il n’y avait pas de musique. Ma grande messe (qui m’avait été commandée par la cour de Dresde) avait pris corps : elle ne ressemblait à aucune autre œuvre de moi. Elle comprendrait deux parties, selon la tradition de Luther : un Kyrie implorant la pitié du Seigneur et un Gloria célébrant sa gloire.

Le 1er Janvier de l’année nouvelle, une nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Notre Prince et Roi Auguste le Fort était arrivé à Leipzig. Tout le monde le croyait à Dresde : la veille encore des bruits alarmants sur son état de santé nous étaient parvenus (la poste du Roi mettait à peine 9 heures pour venir de Dresde). L’opération de sa jambe avait des conséquences très graves. Un hasard saisissant fit qu’au moment où je passai sur la Grand Place devant la maison Aper, il en sortait. Son corps désormais inerte étaient gonflé par les excès de sa vie. Je ne reconnus en lui que le regard inflexible. Nos yeux se croisèrent, je crus qu’il me reconnut et que son regard disait : « Je vous vois pour la dernière fois, faites de la belle musique en mémoire de moi. » Malgré son infirmité, il voulait marcher, comme avaient voulu marcher les expulsés, et son infirmité semblait dire : « Je marcherai, ayez pitié. »

Je fermai les yeux… Je revis la gloire qu’avait connu cet homme. Ma messe serait un chef d’œuvre, la porte ouverte sur toutes les musiques à venir… Quand je pense qu’on m’appelait déjà le vieux Bach !

Le roi resta quatre jours dans notre ville, comme s’il avait voulu lui montrer son attachement. Il voulut repartir à Dresde puis en Pologne : il semblait vouloir fuir la mort. Il mourut le 1er Février. Pour l’histoire, il resterait à jamais Auguste le Fort. Quelques jours plus tard, une cérémonie grandiose se déroula en l’église Saint Nicolas, toute drapée de noir. Les élèves du chœur que je dirigeai avaient revêtu un habit de deuil.

Février, mars, avril, mai, juin : près de 5 mois de deuil durant lesquels les femmes n’avaient droit de porter dans les cheveux qu’un nœud vert à l’exclusion de toute autre parure. Cinq mois durant lesquels il n’y avait plus de musique d’église. Cinq mois pendant lesquels je travaillai d’arrache-pied à ma messe immense, une messe telle qu’on n’en avait jamais entendue… Cinq mois pendant lesquels notre maman vit mourir notre petite Régine qui avait 6 ans : l’âge le plus terrible pour une enfant qui sait qu’elle va mourir et pour ceux qui la voient mourir. Heureusement le petit Frédéric se portait à merveille. Mais je ne voulais pas que la tristesse revienne dans le cœur de notre maman et donc de tous ceux qui vivaient sous notre toit. Je mis à contribution toute la famille pour recopier chacune des parties de ma messe en vue de son exécution devant le nouveau prince à Dresde. Malgré les pitreries de Bernard que j’avais beaucoup de mal à faire travailler, l’ambiance était studieuse mais la tension se lisait sur tous les visages. Je ne sais pourquoi mais je remarquai ce jour-là quelque chose qui depuis m’a toujours frappé. Comme je passai de l’un à l’autre pour voir comment avançait son travail de copie, il m’apparut combien la façon d’écrire les notes sur un papier traduisait la personnalité de chacun. Les tracés d’Emmanuel étaient bien réguliers : les barres au dessus des notes bien horizontales. Les tracés de notre maman étaient très appliqués, mais certaines barres ondulaient légèrement : je m’aperçus avec surprise que ces barres ressemblaient de plus en plus aux miennes. Les tracés de Guillaume, eux aussi, étaient comme les miens : rien qu’en en regardant les courbes, on avait déjà l’impression d’entendre quelque chose. Mais ils n’étaient pas assez réguliers.

– Guillaume !

– Oui, père

– Attention ! tes lignes ne sont pas droites…

– Mais père…

– À propos as-tu bien pensé à envoyer au conseil municipal de Dresde ta candidature au poste d’organiste de l’église Sainte Sophie ?

– Mais père, Petzold, l’ancien organiste vient à peine de mourir…

– Justement, c’est le moment, ces gens sont sans pitié ! Et je te vois au moins une dizaine de concurrents possibles.

– Je pensais que tu avais pris contact avec tes amis à Dresde et que…

– Mon fils, tous ces gens sont tellement retors ! Je sais que tu es le meilleur et le mieux placé mais il faut te remuer, mon fils

– Père… avant de t’en parler, j’ai fait un brouillon de lettre, je vais te le montrer si tu veux…

Guillaume revint avec une lettre

– Mais…Guillaume, ça ne va pas du tout…

Je remarquai que mes « copistes » s’étaient arrêtés de travailler et écoutaient bouche bée notre discussion. Cela ajouta à mon énervement.

– Allons, continuez, il n’y a pas de temps à perdre. Et toi, Guillaume, viens, nous allons rédiger cette lettre dans mon cabinet de travail, là-haut.

Dans l’escalier, je passai devant.

– Mais qu’est ce que tu trouves à redire à mon brouillon ?

– Ce n’est pas assez déférent et c’est trop long.

– Mais je ne vais tout de même pas supplier… D’ailleurs à l’université on m’apprend à…

– L’université, c’est très bien, pour le droit, les mathématiques ou la théologie mais ça ne t’apprend à rédiger des lettres de candidature. Heureusement d’ailleurs ! Regarde… tu ne dis rien de la mort de l’organiste et des autres concurrents.

– Mais je ne vais pas parler d’eux alors que je suis…

– Mais bien sûr que si, d’ailleurs…

– Écoute père, si cela te fait vraiment plaisir, écris-la, cette lettre !

Mon fils eut un étrange sourire fait de tendresse et de lassitude agacée que je ne compris pas sur le moment.

Je pris une belle feuille de papier, trempai la plume dans l’encrier et écrivis ceci :

"Vous très nobles et hautes splendeurs, la bonté et le soin fascinants que vous montrez à chacun de ceux qui réclament votre main secourable peuvent suffire à soutenir mon espérance ; en outre, vous magnifiques, très nobles et hautes splendeurs, votre générosité innée devrait m’obliger à croire que cette fois encore vous pourriez trouver quelque fondement à mon humble demande… "

– Père…

– Oui, mon fils…

– Tu ne crois pas que ces formules sont un peu trop pomp…

Mon fils ne connaissait pas encore les gens de cour et les notables. Il était excellent artiste mais il avait un peu la tête dans les nuages et je devais faire à sa place les démarches officielles. Une fois cette lettre finie, je la lui fis signer et j’en rédigeai une autre, qu’il signa aussi, pour le conseiller des Appellations Schröter à Dresde. Je mis sur l’enveloppe l’adresse en français : je connaissais la prétention de ce Schröter.

– Père…

– Oui, mon fils, qu’il y a t’il encore ?

– Père, je voulais te dire. J’ai lu toute ta messe que nous sommes en train de copier. C’est plus beau que tout ce que je pouvais imaginer.

Je le serrai dans mes bras. Nous avions tous deux les larmes aux yeux.

La messe fut enfin prête. Je l’envoyai au nouveau Prince de Saxe et roi de Pologne, le fils d’Auguste le Fort. Je dictai une lettre d’accompagnement que je signai dans laquelle je faisais part des vexations et des diminutions de salaires que je subissais à Leipzig. Pour faire cesser toutes ces choses je lui demandai un titre de musicien à la Chapelle Royale, ce qui m’offrirait l’occasion de composer pour lui de la musique d’église et de la musique pour l’orchestre.

J’étais un peu las d’être partout considéré comme un compositeur virtuose mondialement connu pour ses talents à l’orgue et au clavier. Je pensais que ma musique d’église et ma musique d’orchestre étaient tout aussi dignes d’intérêt.

*

**

Si vous arrivez à Leipzig par la route de Dresde, vous apercevez au loin devant vous le clocher de l’Église Saint Paul. Au fonds, et dominant la ville, vous voyez à gauche celui de Saint Nicolas et à droite celui de Saint Thomas. Au milieu, la grosse tour de la mairie. Ce n’est qu’au dernier moment avant de passer le mur d’enceinte, que vous découvrez à droite, comme surgissant de la verdure l’humble Église Saint Jean, une charmante petite église au milieu du cimetière.

Et si, dans les années 1730, vous aviez un peu de chance et que vous passiez par là un mercredi après-midi, vous pouviez entendre non loin de là, dans un jardin, jouer l’ensemble musical auquel j’ai donné mon nom : le Collège Musical Bach. Ce groupe de musiciens n’était pas le seul à Leipzig, mais je crois pouvoir dire que ce fut longtemps le plus apprécié. À l’époque, nous étions environ 40 musiciens, étudiants, bons amateurs, professionnels, chanteurs, violons, violoncelles, alto, flûtes, hautbois, trompettes, timbales et autres instruments. Comme nous jouions en plein air, nous pouvions avoir de la place pour jouer nombreux. Et quand des musiciens amis étaient de passage à Leipzig et en particulier venant de Dresde, ils étaient heureux de jouer avec nous.

C’est en effet dans un jardin tout proche de cette petite église, que nous jouions durant la période d’été. Le Café Zimmermann y avait installé des tables et les gens venaient nous écouter jouer en fin d’après-midi. Le café était depuis longtemps déjà une boisson très répandue chez les femmes dans notre ville : elles étaient nombreuses à venir là en fin d’après midi, souvent avec leurs enfants pour nous écouter. Les hommes venaient aussi, mais buvaient plus souvent de la bière. Nombreux aussi étaient les amis qui venaient de loin pour nous écouter.

Plusieurs fois, nous y avons accueilli notre roi et son épouse Marie Joseph et c’était alors l’occasion d’organiser de grandes fêtes, parfois un peu dans la précipitation.

J’aimais bien les concerts en plein air de l’après-midi car ils nous permettaient de jouer des œuvres très variées : je pouvais aussi bien y donner de la musique chantée (par des chœurs, des voix d’hommes, de femmes et d’élèves), que de la musique d’orchestre, jouer en soliste seul ou avec l’orchestre. J’eus en particulier l’idée de mettre le clavecin comme instrument soliste. Il semble que personne avant moi n’y avait pensé.

En hiver, le vendredi, et pendant les périodes de foire le mardi, nous jouions le soir de 8 à 10 h dans une grande salle de la belle maison où se trouvait le café Zimmerman, au coin de la rue Catherine. Que de souvenirs heureux ai-je de ces moments passés avec de vrais (et parfois moins vrais) amateurs de musique.

Pour une des premières représentations, nous avions choisi avec Picander de frapper un grand coup : un orchestre, des chœurs, six solistes. Le thème avait été choisi parmi les œuvres des auteurs latins : tout le monde ne jurant que par les grecs et les romains, je devais faire bonne figure… L’auteur choisi était Ovide et son œuvre Les Métamorphoses. Nous lui avions donné pour titre le Combat de Phébus et de Pan.

Quand je vous ai parlé de mon séjour à Dresde et de l’opéra de Hasse, je vous avais promis que je vous en parlerais plus en détail. L’histoire était simple : un concours de musique est organisé entre Pan et Phoebus. Qui va gagner ? La musiquette du dieu Pan, trousseur de nymphes et faite seulement pour distraire les oisifs, ou la musique du dieu soleil Phébus-Apollon, destinée à ceux qui comprennent l’art et exprime la beauté ? Le concours est inégal : c’est bien sûr Phébus qui gagne. C’est la seule œuvre où je donne… en musique, mon avis sur… la musique. Cette histoire voulait montrer que la musiquette du dieu Pan menaçait la musique d’Apollon.

Après cette cantate, notre ensemble musical donna beaucoup d’œuvres très variées. Il fallait sans cesse se renouveler pour tous ces gens qui fréquentaient le café Zimmermann. Certains, comme Christiane de Ziegler, qui venait souvent, avaient inventé un jeu sur le thème :

« Qui donc peut être bien être le compositeur ?

Est-ce du Telemann, du Bach, ou bien du Haendel ? »

J’arrivai parfois à les surprendre. En particulier, comme je l’ai déjà signalé, avec des œuvres pour clavecin et orchestre. Ainsi un jour, nous avions amené quatre clavecins pour jouer un concerto de Vivaldi pour 4 violons, arrangé par moi pour 4 clavecins : le public était ravi et nous aussi. Cela se passait peu avant le départ de Guillaume pour Dresde et j’avais eu l’idée de jouer avec mes trois fils aînés.

Les clients de Zimmermann étaient nombreux et nous avions parfois du mal à obtenir le silence avant de commencer. Il fallait attirer l’attention des spectateurs. Un jour Picander vint me voir et me montra d’un air entendu, comme il en avait l’habitude, un papier griffonné.

– Lisez maître…

Et je lus ces mots :

Allez dans votre lit et jouez-y

Un petit concerto sous forme de duo

Tenez bien l’accord avec grand appétit

Et si vous continuez ainsi

Après trois quarts d’année

Vous pourrez faire un bien joli trio.

– Maître, pourquoi ne pas mettre cela en musique ?

Je regardai Picander d’un œil tel qu’il dissimula rapidement ce papier et sortit tout de suite un autre texte. C’était l’histoire d’un Monsieur Bougon et de sa fille qui aimait trop le café. Elle commençait par ces mots : "Taisez-vous, cessez vos bavardages".

– Bonne idée, cela, Picander, bonne idée : cela fera taire les gens. Poursuivons.

Ce Monsieur Bougon voulait empêcher sa fille de boire du café. Il la menaçait de supprimer les sorties, les robes et les rubans. Rien n’y faisait. Enfin il disait à sa fille :

– Tu n’auras jamais de mari, tant que tu n’auras pas arrêté le café.

– Alors, adieu le café pour toujours. Écoutez, père, je n’en boirai plus.

– C’est un peu court, ami Picander. Trouvez une meilleure chute. Tenez, puisque vous êtes d’humeur grivoise, vous pourriez rajouter un air où la fille aurait hâte d’aller au lit avec un vigoureux mari. Mais… oui, pourquoi pas ? Je crois que j’ai une autre idée…

À ce moment arriva notre maman. Elle lut le texte. Elle réfléchit et dit :

– Mais, monsieur Picander, ça ne va pas, votre fin.

– Ah vous voyez ce que dit ma femme ?

– Il faudrait, il faudrait… qu’à la fin la femme trouve une ruse. Attendez, attendez… Mais la voilà, l’idée : la fille fait savoir en secret que tout homme qui voudrait l’épouser devra mettre dans le contrat de mariage qu’elle peut boire autant de café qu’elle le veut.

– Ah, bravo, voilà qui est bien trouvé, dis-je rayonnant.

Puis regardant notre maman, je lui dis :

– Mon idée, c’était que la fille de Monsieur Bougon nous l’appelions, dans cette comédie cantate, Lisbeth comme notre petite fille.

Notre maman et Picander me regardèrent, l’air incrédule et surpris… Puis le visage de notre maman s’illumina : elle avait soudain compris le fonds de mon idée. Elle se tourna vers moi, me regarda droit dans les yeux, me sourit d’un air malicieux puis me dit en faisant une révérence :

– Mais bien sûr, monsieur Bougon, votre idée est excellente, Monsieur Bougon. Je vous salue, Monsieur Bougon.

Et elle renversa légèrement la tête et partit de cet éclat de rire cristallin que je n’ai jamais entendu qu’aux femmes qui chantent.

– Mais… j’y pense, chère petite maman, as-tu bien pris ton café ce matin ?

Nos regards se croisèrent avec une tendresse immense. Sans que nous nous en soyons aperçu, Monsieur Picander s’était éclipsé...

Quelques temps après, comme je rentrai un soir je m’entendis appeler de loin :

– Papa, papa.

C’était Bernard (19 ans). Il avait l’air à la fois inquiet et excité

– Oui, Bernard, qu’y a t’il ?

– Papa, nous avons beaucoup de nouvelles. D’abord la bonne : Guillaume est très content de son poste à Dresde et nous embrasse tous. La mauvaise, c’est qu’il va y avoir la guerre !

– Mais, Bernard, la guerre est finie. Dantzig a été prise l’année dernière et notre Prince est bien maintenant roi de Pologne, à la place de Stanislas, cet ami des Français.

– Mais les Français veulent envahir l’Allemagne du Nord au Sud. Ils sont sur le Rhin.

– Quoi ? les Français !

Certains anciens, comme moi, gardaient le souvenir de récits atroces de nos parents. Ainsi donc la guerre menaçait ? La nouvelle était malheureusement vraie. C’est avec d’autant plus de ferveur que se firent les préparatifs du premier anniversaire de l’élection de notre Prince comme roi de Pologne. C’était en même temps la foire de Saint Michel. Le professeur Clauder fit sur cette guerre un texte que je mis en musique. Je mis des roulements de tambour et de trompettes quand on chanta :

En un temps où tout autour de nous n’est que fracas et fureur,

oui, à l’heure où la puissance des Français

(pourtant bien souvent contenue)

menace notre patrie par le feu et l’épée,

cette ville peut être assez heureuse

de te savoir en son sein,

toi puissant protecteur divin de nos tilleuls

et aussi ta femme, soleil de notre pays.

Heureusement la guerre n’atteignit pas notre ville cette fois-là

Les cérémonies en l’honneur du nouveau roi de Pologne furent fastueuses. Grande nouveauté, les étudiants avaient illuminé avec des torches les tours des Églises Saint Nicolas et Saint Thomas jusque tout en haut : on pouvait voir ces lumières à plusieurs dizaines de kilomètres.